上蔡有一位叫宣惠的令郎迪士尼彩乐园专注彩票,从小喜爱读话簿子里褒善贬恶的神鬼故事,心中十分向往那样的奇遇。

平日里,他在外面爱仗义捏言,时常用自家的权钱给东谈主谋求公道。自后家谈败北,家东谈主都劝他在这方面约束少量,以免得罪东谈主,而宣惠对此却不以为然。

一天,他受邀到酒楼里和友东谈主集聚,楼下忽然来了一伙东谈主,瞪眼瞪眼朝着靠里那一桌的须眉走去,毫无疑义就叫骂起来。

听了斯须才知,是那桌的须眉早些时候在街上骗东谈主捐款,给他捐过钱的好心东谈主如今才发现他的真面庞,难免怒气填胸。

宣惠向前一看,艳羡地发现我方往常还向那须眉发过善心。

犹记起对方其时是说我方近邻的陈老伯刚没了男儿,去收尸的途中因饥饿而误食了路边的毒果子,当天就眩晕在了路边。所幸没过多久就被东谈主发现,给抬到了医馆去。

此外,陈老伯家中有个小孙子,照旧需要东谈主护理的年级。

骗钱的须眉知谈这些后,便以此为由,求环球帮襄理出点闲钱施济。

路东谈主们一听是东谈主命关天的事,念念也不念念就掏口袋。若非本日有东谈主无意间发现这须眉在酒楼吃喝,好心东谈主们都还蒙在饱读里呢。

“你给咱个说法,究竟是若何一趟事?你往日买壶酒都要赊账,哪来的银子点这样一大桌好菜?是不是用了我们给陈老伯的救命钱?”

“怪不得上回我使了侄儿去探问陈老伯家的事儿,他支敷衍吾不愿说真话,敢情是我方吞了自制!”

“那然而东谈主命关天的事啊!陈老伯如今到底若何了?你本日不给我们说露出就别念念走出这扇大门!”

世东谈主你一言我一语,吼得须眉不敢吱声了。还有些秉性火爆的,径直拿些不胜顺耳的粗言烂语呼叫他,这更让他抬不起始了。

自后还有东谈主念念出手,须眉这才不得不把实情说了出来。

原来,陈老伯吃的果子没毒,他是给饿昏往常的。家里的钱都被男儿拿去喝酒了,他和孙子的口粮本就未几,大部分还都留给了孩子。陈老伯饿得没力气干活,出了趟门还给饿晕了,自后吃点东西就好了。

得知老东谈主家没事,世东谈主这才松了语气,而今只念念着要让须眉把钱都吐出来。

须眉这些天把别东谈主捐来的银子都花得差未几了,脚下那里还还得上。趁东谈主不备,像泥鳅一般从东谈主手下面溜了出去,留住大伙在原地骂骂咧咧。谁也没功夫去为这点钱而踟蹰作念活的工夫,徐徐地便都散了。

宣惠却看不外眼,他暗暗打通一个东奔西跑的小贩跟上须眉,探听到了须眉的住处。

与友东谈主作别后,他独自一东谈主来到城郊,这等于小贩探问到的地方了。这边住的多是贫窭东谈主,都在为糊口而苦苦挣扎。

宣惠心念念,需要匡助的又岂止陈老伯一家,只不外浮现水面的只消他们家放胆。

他找到那名骗钱须眉的住处后,就在他近邻找寻陈老伯的房子。东面只消一块菜地,莫得房屋,而西面,却有一座别致华好意思的楼阁。

即便以家谈阑珊前的宣惠眼神来看,这也算得上是顶好的住所了。

他自发奇怪,这里若何会有这样丽都的成就,难谈是哪位大东谈主物来了这里。

他矢口不移这不是陈老伯的家,于是又突出楼阁陆续往前找去,可接下来的东谈主家都指着那座楼阁的场地告诉他,那就是陈老伯的家,都住几十年了。

宣惠只得再次走回到楼阁眼前,依旧念念欠亨,喃喃自语:“这也不像缺钱的,难不成这陈老伯是和那须眉合起伙来骗钱的?”

话音刚落,内部忽然一阵歌声传来,声息不辨男女,但十分好听顺耳。

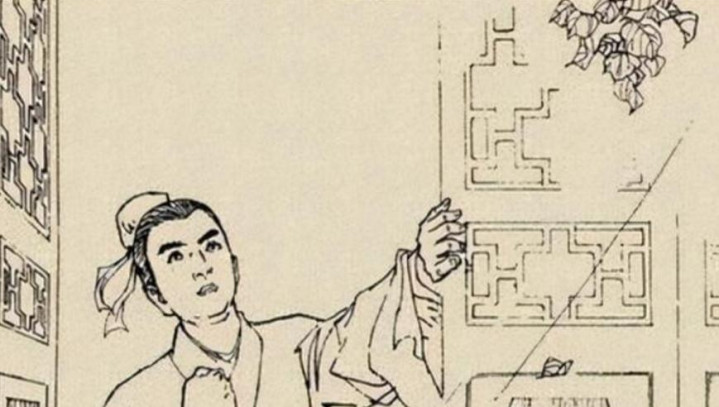

宣惠知谈有东谈主在家,便向前扣门叫唤,可却无东谈主嘱咐,而歌声却恒久不停。

这时来了一阵风,径直把门给吹开了。他再次试着叫唤几句,那歌声又响起来,可就是没东谈主请问。

宣惠嗅觉对方十分不懂礼节,明明在家却不请问,难免有些不满,径直就走了进去。

这时歌声又停了,他没见到东谈主,再次试着喊了几句,规定歌声又响了起来。

宣惠认为对方在簸弄他,念念着一定要将那东谈主揪出来教授一顿。于是,他循着声源绕到了庭院的另一边,歌声就是从这里传出来的,只是方才就如故停了。

“然而陈老伯的亲一又?宣某莫得坏心,此番是来造访陈老伯的。”

他一言语,那歌声坐窝又响起来。宣惠算是发现了,歌声是被他的话给引出来的。在原地看了看,很容易就找到了唱歌的泉源——竟是一只插有萱草花的致密瓷瓶。

宣惠将瓷瓶提起来,不雅察瓶身盘曲有致的腰线,还透着邃密的光泽,似有仙女的姿态,不禁用手指摩挲了几下。瓶中的鲜花顷然轻轻颤抖起来,仿佛受了惊吓。

宣惠以为此物额外,带有灵性,就把它当成个东谈主相似和它言语。

“不知是何方伟人,怎会受困于此?”

瓶子里的花儿听见他的话,又启动唱起歌来。奇异的是,这回宣惠不单是听见了婉转的歌声,还听出了它所抒发的意思。

萱草花告诉他,我方往常曾是别称歌伎,因未必碰坏了主东谈主家计较给大臣的献礼,对便捷让一位妖僧将她酿成如斯神志,锁在了瓷瓶内部。只消有东谈主言语,她就会一直唱歌,哪怕嗓子嘶哑,也无法停驻。

自后主东谈主家遭了窃贼,瓷瓶被偷,半途潜逃的时候恰好掉在路边,被一个孩子捡回家,自此就一直在这庭院里了。

亏得这里只住了一双爷孙,很少有东谈主来,她倒也安宁。

宣惠听了十分保养,陆续摩挲着瓷瓶上致密的镂空斑纹谈:“虽我是频频东谈主,但若有帮得上忙的,请尽管告诉我。”

萱草花知谈他能听懂我方的歌声也很诧异,随即感到爽脆,又接着唱起歌来,告诉宣惠,那妖僧曾说,除非有年青健壮的东谈主肯用我方的心尖血救她,不然她只可一辈子待在瓷瓶内部。

这种事简直有些强东谈主所难了,毕竟谁会好心到宁愿刺伤我方也要救别东谈主。

宣惠正念念说“总会找到别的目的的”,屋里顿然传出老东谈主家的咳嗽声。

念念到陈老伯的事,他忙带上瓷瓶走往常。

只见一个孩童扶着一位体态伛偻的老东谈主正往外走,宣惠向前打过呼叫,标明来意。

眼前的老东谈主恰是陈老伯。

听了宣惠的话也很无意:“我饿晕了不假,但我只是念念去给男儿送点换洗衣物……不外如今已无大碍。往日十天半个月不外出亦然有的,却不知外头如故传成这样了……”

宣惠再次畏忌,看来那须眉是或许骗不到钱,便将老伯的家事造谣得极其可怜,不但遏抑说老伯吃了毒果子,还咒东谈主男儿死了……

都说远水解不了近渴,谁能念念到这是邻居颖悟出来的事!不就是仗着老伯长年不外出,听不到外边的风声嘛!

宣惠越念念越气,没忍住将心里话说了出来,陈老伯附近的男孩听见了,趁势赞颂一句:“他早活该了!这没说错!”

陈老伯坐窝呵斥孙子,男孩撅了噘嘴不再言语,脸上却照旧抗拒。

宣惠反映过来,男孩所说的“他”,就是我方方才话里的陈老伯之子,男孩的亲生父亲。也不知是有多大恼恨,才会这样漫骂我方的老子。

本着不成白来一趟的念头,他拿出点银钱要给这对爷孙。天然邻居那些话是遏抑,但他能从老东谈主家瘦得皮包骨、穿着破旧上知谈对方过得如实比拟麻烦,因而该帮的照旧会帮。

让我们简要回顾一下属蛇人的性格特点。在十二生肖中,蛇象征着智慧、冷静与神秘,他们通常具备敏锐的洞察力和深思熟虑的决策能力。属蛇的人往往内心强大,面对困难时能够保持镇定,寻找最佳解决方案。然而,如同所有生肖一样,属蛇人也有自己的运势起伏周期,掌握这些关键节点,便能更好地发挥其天赋优势。

看着目下魁岸无际的楼阁,宣惠禁不住问谈:“既有如斯华屋,何不租借给别东谈主赚取银子钱?”

陈老伯回头看了看自家的破茅庐,又望望宣惠,以为年青东谈主在开打趣,也不不满,回谈:“也就我这把老骨头不嫌,这年初还能有谁肯来住这里过苦日子的,连男儿都嫌破,不愿回家喽!”

宣惠揉了揉眼睛再看,那座楼阁照旧原模原样,并没见到什么茅庐,也当陈老伯是在开打趣,猜念念对方概况往常是个富户,败北之后就剩这一处能住了。

他也开打趣谈:“这要是还嫌,寰宇面可真莫得宣某能住的地儿了!如若能让宣某在这儿住上几日,等于饿着肚子也欢跃呐!”

陈老伯如今把他当恩东谈主,既然恩东谈主念念住,他便一口判辨下来。宣惠反映过来要推却时,陈老伯如故作念出往里请的动作了,他只得随着进来。

宣惠进去以后,发现内部金碧光线,富丽堂皇,光是各式各样的摆件就价值千金,比从外面看愈加令东谈主咋舌。

他心下不明,又试探着问了几句。陈老伯照旧先前那样的口风,非说自家清寒,污了宾客的眼。每回都是这般回答,宣惠便不再相问。

夜晚,陈老伯带着孙子回屋睡眠。另一屋里,宣惠躺在床上久久无法入睡,这房子看着好是好,就是东谈主在内部嗅觉十分酷热,根蒂睡不稳固。

这时,外头忽然传来一阵跑步声。宣惠开门去瞧,见陈老伯的孙子一阵风般往楼上去了。

他这才意志到,原来那孩子也能看见这座楼阁,也不知为啥他爷爷却看不见。

他没多念念,坐窝就追了上去。

走到二楼,男孩的身影隐没了。

宣惠一上来就感到舒爽许多,徐徐冷风吹进来,在这睡眠确定特别恬逸。既找不到男孩,他也就湮灭了,放浪找了个房间就躺了下来,没过多久就响起了鼾声。

夜深,睡梦中的宣惠忽然嗅觉有个东西压在我方腹黑上灼烧。他唾手一挥,顿然传来瓶子落地的声响。

宣惠惊醒过来,摸着我方心口处如故被烧出个小洞的穿戴,又看了看地上的萱草花,顿时骇然不已。

他向前一脚踩住花蕊,萱草花瑟瑟发抖,再也如法泡制。

宣惠东谈主很灵敏,前因服从稍一联系,便猜到对方是念念从我方身上取心尖血。

他又失望又震怒,死死压住颤抖的花蕊:“我好意为你谋求脱困的设施,可你竟然养老鼠咬布袋!”

萱草花发怵了,忍着剧痛求他别踩碎我方。

宣惠终究照旧不忍,把她给放了。萱草花获得开释,或许他再起火,忙不迭地认错谈歉,说出实情。

萱草花可贵遭逢个能听懂我方心声的东谈主,可见宣惠似乎不愿舍少量我方的心尖血救她,只好我方来出手了。

她的汁液会灼伤东谈主,只是力量微弱,磨了许久才把衣服烧出个小洞来,还让宣惠给发现了。

宣惠知谈她的念念法后,却不像先前那般不满,只是告诫了她几句,将她送到楼下就准备总结睡眠了。

刚回到房里躺下斯须,忽然感到有东谈主碰了碰他的胳背。睁眼一看,见是一位年过花甲的老者。宣惠不相识他,以为是陈老伯的亲一又,忙起身施礼。

老者悲天悯人,笑说可贵有宾客登门,他作为主东谈主,天然要好好理财一下。

宣惠不疑有他,随着老者上了三楼。

三楼莫得房间,乃是一所有这个词厅堂。中间一张大圆桌,上头摆满了珍馐好菜,一看就是事前准备好的。

每个边缘都挂上了灯笼,柔和的光亮照在各式古董书画盆景等遮拦物上,显得既典雅又庄重。

自家谈阑珊以来,宣惠如故许久没来过这样的场所,一工夫各样回忆涌上心头,不觉眼中窜出泪花。

老者关注邀他上座,切身为他斟满好意思酒。一个小丫头为宣惠拉开镂空雕花的椅子,还给他放上了优柔的靠垫。

宣惠十分诧异,往常他因替东谈主强出面而落下腰伤,睡床或是坐椅都得挨着较为优柔的垫子才舒心,没念念到对方一眼就看出来了。

老者憨笑谈:“你确定在念念我是若何知谈的吧?我是狐仙,这点问题天然容易看破。我因为可爱这儿的安定,就在这里安家了。我们一家住在这如故许多年了,你是第二个进来的宾客。”

宣惠立马就猜到,第一个宾客应该是那位男孩,迪士尼彩乐园提现不了但他此时没见到男孩出现,便灵敏地收受了闭嘴不问。

如若一般的东谈主,这会儿见着狐仙这样的异类概况就被吓破胆了,而宣惠却是惊喜格外。

他早就但愿能亲目击一见话簿子里的各路神鬼,却未意料能在此时此地碰见,不觉愈加运道本日赶了远路来帮陈老伯这事。

念念到这里,他坐窝又畅饮三杯,和狐仙老者舒怀畅聊,毫无年龄与族群的辩别,宛如多年未见的知心。

至四更天,老者才命东谈主将他送回楼下歇息,两东谈主商定了明晚再来。临别前,老者警告他不要再接近那株萱草花。

“她跟你说的话我都听到了,那是骗你的!她本就是花精,假扮歌伎是真,实则靠吸食动物的血肉督察好意思貌的东谈主形,自后被一位大东谈主发现,怕她危害东谈主间才将她压制在这瓶子里。

她让你给她心尖血,根蒂就不是用来解开法术,而是生长她的法力,等她弘大后就能逃走瓶子的约束,再度跑出来了。

我不念念你心善却被东谈主骗,记取,以后可千万不要轻信他东谈主了。”

狐仙的一席话让宣惠后怕不已,果然又被骗了!这花精,简直可恶!本来他还野心去帮她找找脱身的设施,如今管她生死呢!在瓶子里待到枯萎才好!

隔天起来,陈老伯忽然慌烦燥张找到宣惠,满怀歉意地让他先回家去,最起码也要等过两天再来。

宣惠如故和狐仙有了再聚的商定,哪能如今离开。他以为是我方的到来给陈老伯带去了禁绝,默示我方可以给房钱,只求多住几晚。

陈老伯愈加为难。

“我也不瞒你了,我男儿昨天深夜总结了。你概况如故听过他的名声了,他嗜酒如命,喝醉了谁也不认,孙儿如故遭了他多回辣手,我怕连累你,是以劝你飞速离开。”

宣惠怕他为难,只得先应下,野心等入夜了再上楼去会狐仙。

到了亥时,宣惠估摸着陈老伯一家都歇下了,便野心按一早就霸术好的,往侧边的小门进去。

兴许是陈老伯认为自家茅草屋不会遭东谈主惦记,小门这里没插销,只是虚掩着,外东谈主很疏忽就推开进来了。

宣惠刚一进来就闻到一股酒香,特别像他以前在醉仙楼喝的醉云萝,空气中都能感受到那种香醇。

但他记起这酒特别贵,要两千文一壶,他如故许多年没喝过了,也不知这陈老伯的男儿若何会买这样贵的东西总结……

瞬时,他念念到我方昨日给陈老伯爷孙当生活费的银子,坐窝就反映过来,那钱是到了他男儿手上啊!

宣惠顿时气喘吁吁,忘了礼节,一把推开门就闯了进去,念念要非难陈家东谈主。

然而大开门后的场景令他顿住了当作,陈老伯的孙子这个时辰还没睡眠,带有淤青的小手正拿着石子一下一下往醉倒在地上的生父扔去,一边打一边陈思着什么,看那形势就知是下了猛力。

而地上的醉汉只是嗅觉有些不舒心,偶尔摸摸身上疼的地方,却是莫得起来。

陈老伯许是被宣惠的开门声惊醒,这才仓猝走出来,看见孙子的动作忙向前闭塞。

小孩子天真,敷衍跑几下就把老东谈主家甩背面了,陈老伯眼睁睁看着孙子打男儿,气得趴在椅子边悲泣起来:“孽障啊!”

如若早先不知谈实情的时候,宣惠概况还会保养一下这位老东谈主,以致是帮帮他,但如今他看着孩子身上的伤,有的只是满腔肝火。

“你这老翁,我好心帮你,你倒好,将我的银子给醉鬼男儿买酒喝,让他醉成这样总结揍孩子……我真瞎了眼,竟党豺为虐,当初就不该帮你!”

男孩听到有东谈主帮我方,坐窝哇哇大哭起来,好似等了许久才比及这个救星。

宣惠说的可以,这陈老伯爱子如命,面上说气男儿不争脸,实则男儿一趟来说两句,他就坐窝把口袋里的钱都掏出来,一个子儿都不给我方和孙子留。

明知男儿喝醉后就会发疯打孙子,他却老是劝慰我方抱着孙子躲远点就行,可哪次不是看着孙子活活挨打,有时连我方都要挨两下。

早些年,陈老伯的儿媳便深知他是帮凶,在这对父子身上看不到但愿,生下孩子就跑了。

宣惠厉声非难陈老伯,为何要松手我方的男儿作念错事,谁不知养不教父之过的意思意思。

陈老伯叹了语气:“不是我不念念,唉,真话跟你说吧,我男儿从很早启动就欠了一大笔债。那会儿他日日烦躁,借酒消愁,我也帮不了他还债,就让他排解下压力也好……”

男孩朝宣惠走过来,顿然启齿:“你别听他的,那东谈主一趟来要钱去赌,他就会给,跟目前相似,根蒂就没野心管教!”

“那东谈主”指的是躺在地上的父亲,而“他”天然就是爷爷了。

陈老伯猛然听见孙子说了这样一长串音,还把家事都给抖浮现来,脸上不禁浮现惭愧,兴许也知谈我方如今不管男儿照旧孙子都管不露出,只得重重叹了语气就回房了。

宣惠本不念念掺和别东谈主的家事,若非知谈我方的钱落到了这种酒鬼手上,他根蒂不会多管,但如今他又多了个念头。

念头刚一冒出,他就走上赶赴翻找醉鬼的衣服,规定就还剩几个铜板。简直让东谈主说不出话来了!这才多久,就让他给败光了!

他把这几个铜板递给男孩,说让他藏起来我方用。

男孩摇了摇头:“没用的”,他指指地上的父亲,“他酒瘾上来的时候,会我方过来搜我的身,找不到钱就打我,根蒂藏不了一个子。”

宣惠诧异于这样小的孩子,碰见这种事却如斯冷静淡定,念念必是往常曾经苦苦叛逆过屡次……

他念念起今晚和狐仙的商定,拉着男孩的手谈:“别痛心了,我们去吃好点好的,忘了这些不忻悦的事。”

男孩脸上顿然由阴放晴:“我知谈!是要去找狐仙爷爷对分歧!我也好久没找他玩了!”

陈老伯刚回到房里,还没躺下,念念起孙子又启动好奇。于是暗暗大开房门,外面只消地上的醉鬼男儿,其余两东谈主却是都不见东谈主影。他来到男儿的房间,这里是之前留给宾客住的,可宣惠并不在这里。

他四处转了转都没找到这两个东谈主,有些恍概述惚,但他并不缅念念孙子会蒙难。

因为这孩子从小就鬼灵精,玩着玩着就不见了,但每次都能好好地回家来。

陈老伯也问过孙子去那里了,孩子每回都说去了上头玩,陈老伯就当孩子是在说胡话,并不矜重,预念念这次亦然相似,过不了多久就会我方总结了。

破茅庐里稀薄而压抑,而三楼此时却吵杂得很。狐仙见到了许久没来的小男孩,眯眼笑得可欣慰,故意让东谈主拿出许多果子摆到他眼前。

男孩也不客气,一口一个,小腿在桌子下面晃荡得很忻悦,和在家里那副委曲的形势王人备不同。

宣惠本来照例要向主东谈主敬酒的,但方才刚准备倒酒,他便注意到身旁的男孩皱了颦蹙,联念念到他父亲的事,默契他厌恶杯中之物,忙让东谈主把酒壶撤下去,转而以茶代酒了。

狐仙见了,又笑得眯了眼:“这孩子若能得你作念他父亲,那可简直他的福气了!”

宣惠喝着杯里的茶水,念念到旧事,顿然有些感触:

“如若那桩婚事成了,我这会子本来也该当了爹的……不怕您见笑,我家没逾期,幼时就订好的指腹为婚,东谈主家也不认了,怕被外头说闲聊,还拿些陈年旧事来抹黑我家,王人备忘了往常受过我家的各样恩惠……

自后我也不抱什么但愿了,世间东谈主东谈主都怕鬼,可这些披着东谈主皮的,鄙人是最令东谈主发怵的恶鬼吗?”

狐仙谈:“旁的我帮不了你,但我赶巧还有一个未许配的女儿。你如若可爱,我很惬心促成这桩善事!你的为东谈主我省心!”

话毕,让小丫头到楼上扶了一位十五六岁的仙女下来。宣惠虽未喝酒,看到仙女倾国倾城的面目后,脸却涨得通红,忙站起身来施礼。

“这是小女夏梦,还未许配东谈主家,她昨日知谈你来……”狐仙看着我方的女儿十分自傲,雅雀无声就说了一大通话。

宣惠只听得第一句,背面的话就听不清了,因他从见到仙女的第一面启动就移不开眼了,而对方显明也有此意。两边四目相对含情脉脉,巴不得满屋只消他们两东谈主,才好互诉衷肠。

当晚,两东谈主便在此拜了堂,矜重成了配偶。天亮后,宣惠说要带着爱妻回家里拜见母亲,夏梦却是有些为难。

“我们狐仙一族向来不喜光亮,只怕此番且归也无法护理好相公和婆母。我有个看法,如若相公以为稳当,坐窝就能办好。”

宣惠问谈:“是何看法?”

配偶俩来到二楼的楼梯转角处,只见一个瓷瓶躺在地上,内部的鲜花滚上了泥尘,显得脏兮兮的,莫得了以往那股柔媚。宣惠知谈这花精没什么智商,能滚上这里来,也不知费了若干气力。

恰在此时,地上的萱草花轻柔地启齿了:“求密斯救我!若能让小萱收复解放,必定终生作念牛作念马服待令郎和密斯。”

夏梦笑谈:“你亦然捏着,这样多年里被我们抛下楼梯若干次,如今还敢上来!”

花精立马念念起往常被摔下楼的各样履历,蜷缩在瓶子里愈加发怵了。但为了解放,她惬心临了再豁出去一次,再三向狐仙保证,我方一定不会起义他们,让作念什么都可以。

夏梦告诉宣惠,这花精和她相悖,在白昼愈加活跃,如若能收了她,也能多个东谈主手护理相公和家东谈主。

宣惠天然确信狐仙一族的法力,坐窝就点头判辨了。

夏梦当即变回原形,从身上取下一缕毛和一滴鲜血,灌输到瓷瓶内部。

花身一挨到狐狸毛就被牵连着往瓶口外拉,历程相称倒霉,但她默契毫不会扯断身体,因此十分昂然,我方立地就要重获解放了。

未几时,一整株萱草花被拔出来,借着狐狸血的作用,花精简直是顿然就酿成了东谈主形。

正本她往常的东谈主形和夏梦相似,看起来也不外十多岁,而今许久莫得吸食活物的血肉,皮肤不再那么鲜美,但依旧是个可东谈主的女子。

如今她受了狐仙的恩情,那滴血也使她为狐仙所控,因而配偶俩都不缅念念她会像之前那样深夜偷袭。此外,酿成东谈主形后,她也能像常东谈主那般正常言语了,再也无谓被动唱称赞到嗓子都哑了。

……

新婚就要分离,即便晚上就会碰头,配偶俩仍旧很舍不得对方。

离开前,夏梦从我方穿的流光溢彩的裙子上扯下一块布料,剪成一只大雁,送相公和小萱回家去了。

大雁飞远后,她才依依不舍地回过甚来。见陈老伯家的男孩还杵在楼下,就招手唤他上来。男孩却说要去陪爷爷,怕再把爷爷给气坏,他就莫得家东谈主了。

夏梦就笑:“你就不怕再被你父亲打?”

男孩像个天不怕地不怕的须眉汉一般挺起胸脯谈:“我会怕他?他敢打我,我就敢打且归!归正我能上楼,那坏东西可找不着我嘞!”

夏梦知谈这孩子是充好意思瞻念,他说的“打”,是趁生父醉得不省东谈主事的时候扔几块石子出出气放胆。她在这住了多久,就看了这孩子多久,彼此之间早就熟习得和家东谈主无异了。

以后她和宣惠也会有我方的孩子,但她知谈,这个男孩他们也会护理一辈子。

这然而他们配偶二东谈主的牵线媒人,那晚若非男孩顿然跑上楼来,宣惠还不一定会我方上楼来呢迪士尼彩乐园专注彩票,也就没了背面的分缘。